اخبار اليوم الصحيفة, كيف تطور الطب اخبار اليوم الصحيفة, كيف تطور الطب

تطور الطب اليوم على المستوى العلاجي والتشخيصي، فضلا عن التطور التكنولوجي الهائل، يعد سببا رئيسا في استثارة عدة اسئلة حول كيفية اعتناء الناس بصحتهم في تاريخنا القديم، في مرضهم وعافيتهم؛ كيف تعالجوا وما هي اساليب الوقاية التي اتخذوها لذلك؟ وما هي مصادر المعرفة التي اعتمدوا عليها في تطوير العلاج ومقاومة الامراض؟ وفي المنطقة العربية تحديدا، هل ظل العربي القديم لا يعرف سوى ترياقات السحر والكهانة ام تطور الامر بالانفتاح على الشام والعراق ومصر والحضارات القديمة التي كانت اكثر تطورا من العرب في هذا الشان؟

الطب النبوي

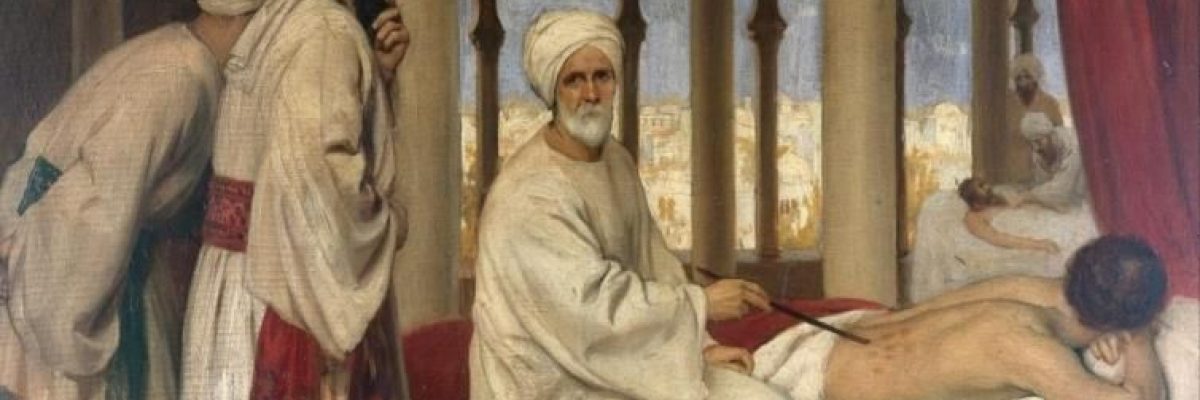

يروي المؤرخون لتاريخ الطب في مرحلته المبكرة في الجزيرة العربية بان الافكار التي تبناها الاطباء حينذاك كانت لا تختلف جوهريا ولا هي اكثر من معارفهم القديمة، ومعظمها يعد ممارسات تطبيقية في الوقاية الصحية، وقليل منها في قواعد العلاجات الجراحية البسيطة؛ كالحجامة والفصد والكي وقلع الاسنان والختان وغيرها.1

كان “الطب النبوي” ولا يزال موضوعا مثارا، ففيه نجد الوصايا الصحية في الوقاية من الامراض، واختيار الاطعمة النافعة، واصول عيادة المرضى، ولزوم استشارة الاطباء، وجمعت هذه الاحاديث في مصنفات خاصة مثل “الطب النبوي” لابي نعيم الاصفهاني (ت 430هـ/1039م)، و”الطب النبوي” للحافظ الضياء المقدسي (ت 643هـ/1245م)، و”الطب النبوي” للامام ابن القيم (ت 751هـ/1350م)

في هذه المصنفات، نجد بجوار الحض على التداوي ومعرفة الناس بشؤون دنياهم في هذا المجال، فصولا جاء عنوانها كما يلي: “باب في احضار الاطباء لمداواة المرضى”، فهذا الباب جمع فيه ابو نعيم الاصفهاني كل الاحاديث التي يستكشف من خلالها اهمية الطب والاطباء في الحضارة الاسلامية، وليس كما كان في الماضي؛ حيث الاعتماد على الكهانة والسحر فقط، بل الحث ايضا على معرفة واستكشاف الادوية من خلال فتح بارقة امل. يقول النبي: “مَا انزلَ اللهُ داء الا انزل له دواء، علِمَه مَنْ عَلِمَه وجَهِلَهُ مَن جَهِلَه”[3].

ومع ذلك، كانت هذه الوصايا النبوية حضا للمسلمين على تعلم الطب واتخاذ الاساليب العلمية في فهمه، اكثر منها دينا ووحيا، وذلك في ضوء وجود المتخصصين من الاطباء، ومع ذلك بقي الطب في البادية بدائيا، حتى وصفه العلامة ابن خلدون في القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر للميلاد، بقوله ان طب البادية ظل تقليديا حتى عصره، وما نقل عن النبي في هذا الشان لم يكن من الوحي.

يقول: “وللبادية من اهل العمران طب يبنونه في غالب الامر على تجربة قاصرة على بعض الاشخاص متوارثا عن مشايخ الحيّ وعجائزه، وربما يصح منه البعض الا انه ليس على قانون طبيعي ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كثير، وكان فيهم اطباء معروفون كالحارث بن كلدة وغيره. والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحي في شيء، وانما هو امر كان عاديا للعرب. ووقع في ذكر احوال النبي -صلى الله عليه وسلم- من نوع ذكر احواله التي هي عادة وجبلة، لا من جهة ان ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل”[4].

الطب من الجزيرة العربية الى الشام!

سيطرالامويون على الحكم والخلافة منذ زمن معاوية في العام 41هـ بعد مقتل الامام علي، وفي دولتهم التي امتدت تسعين سنة، توسعت رقعة الدولة من الصين شرقا حتى الاندلس غربا، واختلطت الاجناس اختلاطا ثقافيا ادى بطبيعة الحال الى تطور العلوم والمعارف الطبية وانتقالها من الاطراف الى المركز، ومن المركز الى الاطراف.

كانت الشام مركز الحكم السياسي، وايضا مركز تلاقي الحضارات القديمة بين العرب والروم، لذا كان علماء الشام النصارى منهم على الاخص على علم بما كتبه اليونان في الفلسفة والطب، وبدات اولى عمليات الترجمة في ذلك العصر، فتُرجمت كتب الكيمياء والطب بطلب من الامير الاموي خالد بن يزيد بن معاوية[5].

تُرجمت ايضا في خلافة مروان بن الحكم، والد عبد الملك بن مروان، بعض المخطوطات الطبية اليونانية، وفي زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز، استقدم صديقه وطبيبه من مصر عبد الملك بن ابجر الكناني ليمارس الطب ويعلمه في مدينة انطاكية، واعتبر ذلك اول نقل مبكر للمعارف اليونانية الى الاقطار الاسلامية[6].

وممن اشتُهر من الاطباء في ذلك العصر ابن اثال؛ الطبيب الذي جعله معاوية بن ابي سفيان من جملة حاشيته وخاصّته، وكان مع كونه طبيبا على دراية، وعنه يقول المؤرخ ابن ابي اصيبعة: “كان طبيبا متقدما من الاطباء المتميزين في دمشق، نصراني المذهب، ولما ملَكَ معاوية بن ابي سفيان دمشق اصطفاه لنفسه، واحسن اليه، وكان كثير الافتقاد له، وكان ابن اثال خبيرا بالادوية المفردة والمركبة، وما منها سموم قواتل”[7].

كذلك اهتم الامويون بانشاء اماكن مخصصة لعلاج المرضى، وكانوا اول من فعل ذلك في تاريخ الاسلام، ويعتبر الوليد بن عبد الملك بن مروان (ت 96هـ/715م) اول من بنى المستشفيات في الاسلام، وكان ذلك في سنة 88هـ/707م، ومن المرجح ان هذا المستشفى الاموي الذي انشئ في دمشق الاموية كان على نمط البيمارستانات البيزنطية في سورية والاسكندرية في مصر وجنديسابور قرب العراق، وكان مخصصا للمجذومين بالدرجة الاولى، قال المقريزي: “اول من بنى البيمارستان في الاسلام ودار المرضى الوليد بن عبد الملك، وهو ايضا اول من عمل دار الضيافة، وذلك سنة 88هـ، وجعل في البيمارستان اطباء، واجرى لهم الارزاق، وامر بحبس المجذومين لئلا يخرجوا، واجرى عليهم وعلى العميان الارزاق، ولم يصل الينا اي علم او اشارة عن المكان الذي انشا فيه الوليد البيمارستان”[8].

الطب العباسي المبكر

بعد ترسيخ العباسيين سيادتهم في منتصف القرن الثاني للهجرة/الثامن للميلاد، استقر الاتصال الثقافي والاجتماعي بين العرب وغيرهم من الاجناس التي الحقت بهم حديثا او المتاخمة لهم، فنشطت على نطاق واسع ترجمة النصوص العلمية والفلسفية العائدة للثقافات القديمة، وذلك بعد ان نقل الخلفاء العباسيون البلاط من دمشق الى بغداد.

في العصر العباسي الاول والمبكر منه، شجع ابو جعفر المنصور وحفيده هارون الرشيد ثم المامون،

انتقال الاطباء من احد اهم المراكز الطبية القديمة في منطقة “جنديسابور” الى بغداد، واشتهر من هؤلاء ال بختيشوع الجد والابن والاحفاد.

اما الجد فهو جرجيس بن جبرائيل الجندي سابوري، احد اهم اطباء مدينة جنديسابور التي تقع الان في منطقة خوزستان الايرانية القريبة من العراق، ففي سنة 148هـ اصيب الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور بمرض في معدته لم يتمكن معه من الطعام، ولم يستطع اطباء بغداد علاجه، فاشاروا عليه باستقدام جرجيس من جنديسابور، فاُحضر اليه.

يقول ابن ابي اصيبعة: “لما وصل دعا اليه بالفارسية والعربية فتعجّب الخليفة من حُسن منظره ومنطقه، فاجلسه قدامه وساله عن اشياء فاجابه عنها بسكون، فقال له: قد ظفرت منك بما كنت احبه واشتاقه. وحدّثه بعلّته وكيف كان ابتداؤها، فقال له جرجيس انا ادبرك كما تحب. ولما كان من غد دخل اليه ونظر الى نبضه والى قارورة الماء ووافقه على تخفيف الغذاء، ودبّره تدبيرا لطيفا حتى رجع الى مزاجه الاول، وفرح به الخليفة فرحا شديدا، وامر ان يُجاب الى كل ما يُسال”[9].

منذ تلك اللحظة، لمع نجم عائلة جرجيس وولده بختيشوع، وكان ولده بختيشوع اي “عبد المسيح” طبيبا خاصا لهارون الرشيد، ثم ولده جبرائيل، وكان ايضا طبيبا لهارون ولاثنين من ابنائه في بغداد، وكان اثنا عشر فردا من عائلة بختيشوع على امتداد ثمانية اجيال قد خدموا الخلفاء كاطباء ومستشارين، وهم نصارى نساطرة، اهتموا ايضا بترجمة النصوص وتاليف مقالاتهم الخاصة، ودامت هذه الحقبة حتى النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي[10].

اما النظريات التي اعتمد عليها اطباء الحضارة العربية انذاك من المسلمين والنصارى على السواء، فكانت نظرية “الامزجة” او “الاخلاط”، وذلك في العصر العباسي الاول حتى اواخر القرن الثالث الهجري، وهذه النظرية تعود للطبيب اليوناني الروماني جالينوس في القرن الثاني الميلادي، ارتكز النظام الجالينوسي على مبدا الاخلاط الاربعة: الدم والبلغم والصفراء والسوداء، وتتحدر هذه المعلومات من كتاب الطبيب اليوناني الاشهر “ابقراط”، وكانت تُقارن بالعناصر الاربعة: الهواء والماء والنار والتراب، وكانت الفصول الاربعة مهمة للاطباء، بحيث تؤخذ في عين الاعتبار عند التشخيص والعلاج[11].

ولم يمنع هذا التصور الجالينوسي الاطباء العرب من مراقبة المرضى بانتباه كلي، ومن استعمال المنطق لتفسير ما كانوا يرونه، فتشخيص المرض كان الهم الرئيسي للطب الهلينستي والعربي، في حين ان الجمع بين الفلسفة والطب، والذي كان واضحا في كتابات جالينوس، استمر في الادب الطبي في العصر الوسيط في الاقاليم الاسلامية[12].

وهكذا تطور الطب العربي في بواكيره من التقليدية القديمة التي اعتمدت على موروثات الكهانة والسحر وتجارب العرب البسيطة والبدائية في الجاهلية، الى اتخاذ الاساليب العلمية، والاهتمام بالاطلاع على تجارب الامم الاخرى في هذا المضمار، وان ظلت تسير ببطء في عصرها الاموي وبدايات العباسي. وفي تقريرنا القادم سنقف مع مصادر الطب اليوناني التي ترجمت الى العربية، واحد اهم اطباء الحضارة العربية الاسلامية في قرونها الاربعة الاولى، وهو ابو زكريا محمد بن ابي بكر الرازي، الطبيب الذي لا يزال ينظر اليه الغرب قبل الشرق باعجاب وتقدير!كيف تطور الطب في الاسلام؟